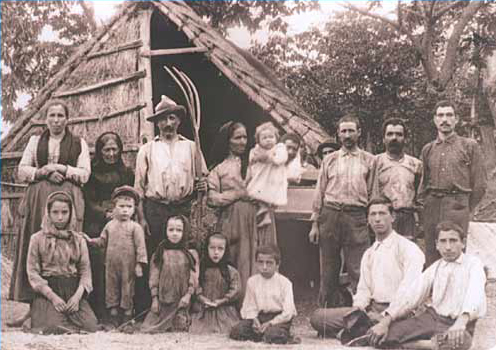

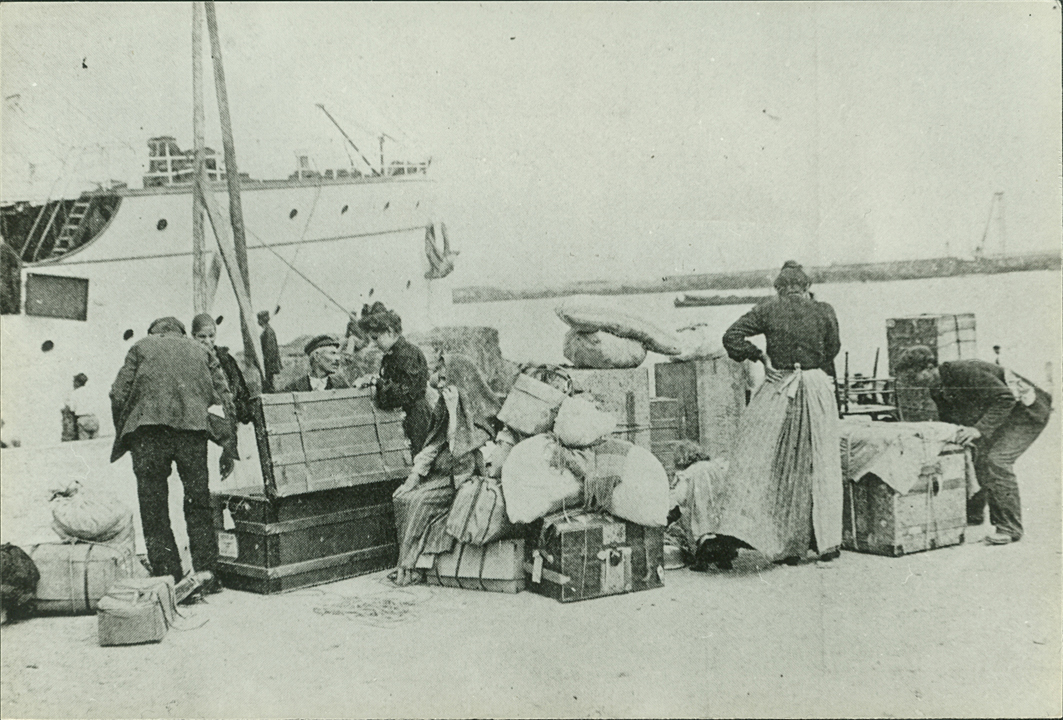

Nei primi decenni dopo l’Unità d’Italia (1861), gli emigranti sono soprattutto giovani maschi: le donne e i bambini seguono in un secondo tempo, se gli uomini decidono di fermarsi per sempre in America. Dal XX secolo invece emigrano sempre più famiglie intere.

Tra gli emigranti vi sono artigiani, muratori e operai, ma soprattutto contadini. Molti sono emigranti stagionali: chiamati “rondinelle”, partono in inverno per andare in Argentina e in Brasile dove vengono assunti per la raccolta del caffè e per la mietitura. Poi tornano in Italia per lavorare in estate nei campi.

A parte qualche zona in Piemonte, Liguria, Lombardia, Toscana e nell’area di Napoli, il panorama economico dell’Italia è quello di un Paese poco sviluppato, dove la maggior parte degli abitanti è composta da contadini poveri e analfabeti e dove la mortalità infantile raggiunge il 20% (oggi è circa lo 0,3%).

A parte qualche zona in Piemonte, Liguria, Lombardia, Toscana e nell’area di Napoli, il panorama economico dell’Italia è quello di un Paese poco sviluppato, dove la maggior parte degli abitanti è composta da contadini poveri e analfabeti e dove la mortalità infantile raggiunge il 20% (oggi è circa lo 0,3%).

Nelle campagne, le condizioni di vita sono in genere molto cattive, perché in gran parte dell’Italia i terreni da coltivare “fertili” sono scarsi, le tecniche sono poco produttive, i rapporti di lavoro sono ingiusti, soprattutto dove prevalgono il latifondo e la mezzadria.

Le politiche dei governi cercano di favorire lo sviluppo delle prime industrie, anche a costo di penalizzare l’agricoltura. Inoltre, per salvare il bilancio dello Stato vengono messe nuove tasse, come quella sul macinato (in pratica, sul pane), che colpiscono le fasce più povere della popolazione.

A milioni di contadini, ridotti alla fame, spesso non rimane che emigrare.

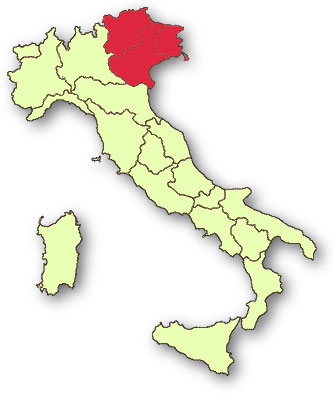

In gran parte gli emigranti provengono dalle regioni allora più povere e arretrate:

- il Triveneto;

- la Sicilia;

- la Calabria;

- la Campania.

In questa tabella puoi scoprire da dove sono partiti gli emigranti e come sono variati i flussi nel tempo.

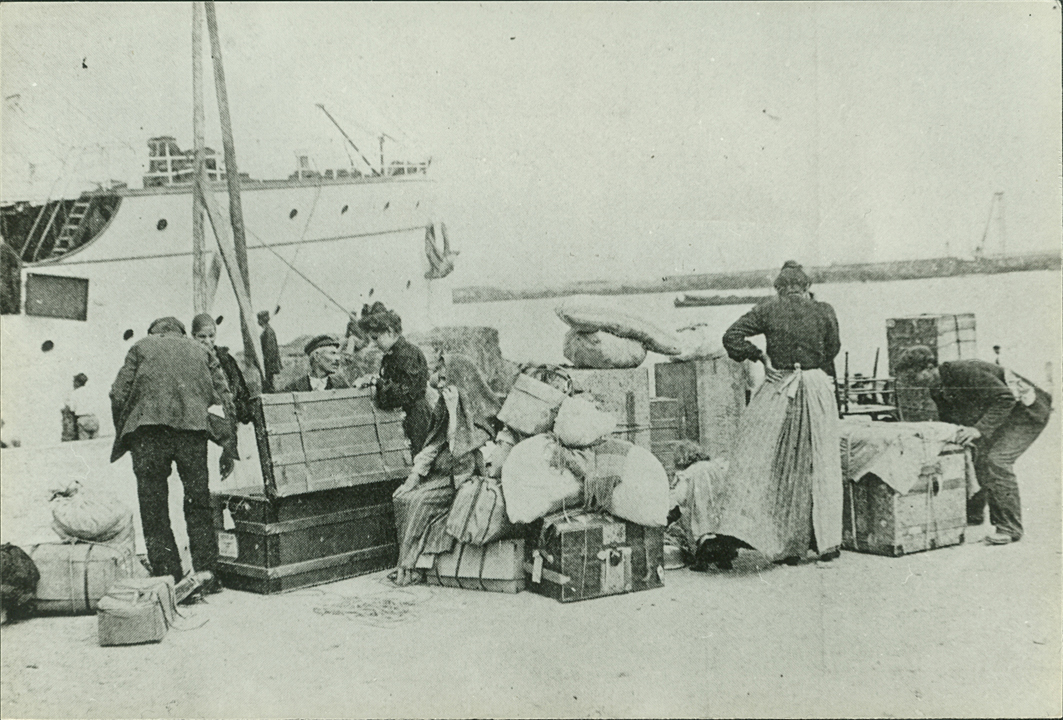

Gli emigranti settentrionali partono soprattutto da Genova (o da altri porti all’estero, come Le Havre o Glasgow nel Regno Unito); quelli meridionali soprattutto da Napoli e Palermo.

I Paesi di destinazione dipendono spesso dalla regione di partenza:

- chi parte dalle regioni settentrionali va in particolare verso l’America latina: i veneti soprattutto in Brasile (porto di Santos), i piemontesi e i liguri in Argentina (porto di Buenos Aires), Uruguay e Paraguay (porto di Montevideo);

- gli emigranti che partono dal centro Italia si dividono tra Nord e Sudamerica;

- la stragrande maggioranza di chi parte dal sud va negli Stati Uniti (porto di New York).

In questa tabella puoi scoprire dove si sono diretti gli emigranti e come sono variati i flussi nel tempo.

© 2014 De Agostini Scuola SpA, Novara - Tutti i diritti riservati

Attenzione

Per poter leggere questo argomento dovrai prima completare la lettura e la verifica degli argomenti precedenti. L'ultimo capitolo ti porterà ad accedere agli itinerari veri e propri.

| Anno |

Occupati in agricoltura |

Analfabeti |

| |

Uomini |

Donne |

Uomini |

Donne |

| 1871 |

69% |

65% |

58% |

78% |

| 1881 |

67% |

63% |

48% |

70% |

| 1901 |

62% |

61% |

33% |

46% |

| 1911 |

58% |

59% |

24% |

35% |

| 1921 |

55% |

58% |

12% |

20% |

| 1931 |

51% |

53% |

7% |

12% |

| Fonte: http://cinquantamila.corriere.it/storyTellerThread.php?threadId=censimento1 |

“Coltiviamo il frumento e non sappiamo cosa sia il pane”

Nel 1876, alcuni contadini lombardi spiegano perché sono costretti a emigrare: «[...] Guardateci in viso, signor barone, le nostre facce pallide e ingiallite, le nostre guance infossate, non vi accusano esse, con la loro muta eloquenza, l’improba fatica e l’assoluta deficienza di nutrimento? La nostra vita tanto è amara che poco più è morte. Coltiviamo il frumento e non sappiamo cosa sia il pane bianco.

Coltiviamo viti e non beviamo vino. Alleviamo bestiame e non mangiamo mai carne. Vestiamo

fustagno e abitiamo covili [...]. E con tutto ciò pretendete che non abbiamo ad emigrare? [...].

Oppressi e angariati in tutti i modi possibili, ce ne andiamo noi, onde lasciar comodi voi [...]».

Nel 1876, alcuni contadini lombardi spiegano perché sono costretti a emigrare: «[...] Guardateci in viso, signor barone, le nostre facce pallide e ingiallite, le nostre guance infossate, non vi accusano esse, con la loro muta eloquenza, l’improba fatica e l’assoluta deficienza di nutrimento? La nostra vita tanto è amara che poco più è morte. Coltiviamo il frumento e non sappiamo cosa sia il pane bianco.

Coltiviamo viti e non beviamo vino. Alleviamo bestiame e non mangiamo mai carne. Vestiamo

fustagno e abitiamo covili [...]. E con tutto ciò pretendete che non abbiamo ad emigrare? [...].

Oppressi e angariati in tutti i modi possibili, ce ne andiamo noi, onde lasciar comodi voi [...]».

Fonte: www.museonazionaleemigrazione.it

“Mi emigro per magnar”

Nel romanzo Sull’oceano, di E. De Amicis (1908), un emigrante in viaggio verso l’America dice:

«Mi so che me copo a lavorar, e che no cavo gnanca da viver, mi e mia muger. Mi emigro per magnar. » (Io so solo che mi ammazzo a lavorare e che non ricavo neanche il necessario per vivere io e mia moglie. Io emigro per mangiare.)

L’emigrazione italiana per regione:

1876-1900 e 1901-1915

| Regione di partenza |

1876 - 1900 |

1901 - 1915 |

| |

Numero |

% del totale |

Numero |

% del totale |

| Piemonte |

709.076 |

13,5 |

831.088 |

9,5 |

| Lombardia |

519.100 |

9,9 |

823.695 |

9,4 |

| Veneto |

940.711 |

17,9 |

882.082 |

10,1 |

| Friuli V. G. |

847.072 |

16,1 |

560.721 |

6,4 |

| Liguria |

117.941 |

2,2 |

105.215 |

1,2 |

| Emilia |

220.745 |

4,2 |

69.430 |

5,4 |

| Toscana |

290.111 |

5,5 |

473.045 |

5,4 |

| Umbria |

8.866 |

0,1 |

155.674 |

1,8 |

| Marche |

70.050 |

1,3 |

320.107 |

3,7 |

| Lazio |

15.830 |

0,3 |

189.225 |

2,2 |

| Abruzzo |

109.038 |

2,1 |

486.518 |

5,5 |

| Molise |

136.355 |

2,6 |

171.680 |

2,0 |

| Campania |

520.791 |

9,9 |

955.188 |

10,9 |

| Puglia |

50.282 |

1,0 |

332.615 |

3,8 |

| Basilicata |

191.433 |

3,6 |

194.260 |

2,2 |

| Calabria |

275.926 |

5,2 |

603.105 |

6,9 |

| Sicilia |

226.449 |

4,3 |

1.126.513 |

12,8 |

| Sardegna |

8.135 |

- |

89.624 |

1,0 |

| Totali espatri |

5.257.911 |

100 |

8.769.749 |

100 |

| Fonte: G. Rosoli, Un secolo di emigrazione italiana 1876-1976, Roma, CSER, 1978. |

Espatriati per Paese di destinazione

| ANNI |

Francia |

Germania |

Svizzera |

Canada |

USA |

Brasile |

Argentina |

Australia |

| 1861-70 |

288.500 |

44.030 |

38.180 |

- |

- |

- |

- |

- |

| 1871-80 |

347.590 |

105.940 |

132.820 |

26.750 |

37.220 |

86.080 |

460 |

- |

| 1881-90 |

374.070 |

86.390 |

71.180 |

6.270 |

244.870 |

215.550 |

391.510 |

1.590 |

| 1891-1900 |

259.280 |

230.930 |

189.060 |

5.920 |

514.330 |

580.220 |

367.220 |

3.440 |

| 1901-10 |

572.620 |

591.040 |

655.670 |

65.100 |

2.329.450 |

303.360 |

734.600 |

7.540 |

| 1911-20 |

664.490 |

285.070 |

433.500 |

83.630 |

1.566.780 |

125.880 |

315.520 |

7.480 |

| Fonte: www.altreitalie.it. |

Espatriati per Paese di destinazione

| ANNI |

Francia |

Germania |

Svizzera |

Canada |

Stati Uniti |

Brasile |

Argentina |

Australia |

| 1861-70 |

288.500 |

44.030 |

38.180 |

- |

- |

- |

- |

- |

| 1871-80 |

347.590 |

105.940 |

132.820 |

26.750 |

37.220 |

86.080 |

460 |

- |

| 1881-90 |

374.070 |

86.390 |

71.180 |

6.270 |

244.870 |

215.550 |

391.510 |

1.590 |

| 1891-1900 |

259.280 |

230.930 |

189.060 |

5.920 |

514.330 |

580.220 |

367.220 |

3.440 |

| 1901-10 |

572.620 |

591.040 |

655.670 |

65.100 |

2.329.450 |

303.360 |

734.600 |

7.540 |

| 1911-20 |

664.490 |

285.070 |

433.500 |

83.630 |

1.566.780 |

125.880 |

315.520 |

7.480 |

| Fonte: www.altreitalie.it. |

«L’emigrazione dall’Italia appartiene agli spostamenti eccezionali dell’umanità. Nelle sue caratteristiche principali, essa non ha precedenti. Per il numero di persone coinvolte e per le rotte che ha percorso, per la sua lunga durata e per il suo ruolo in altri paesi, essa rimane unica.»

(R. Foerster, The Italian Emigration of Our Times, 1919).

"Merica, Merica" è una delle più celebri canzoni diffusa tra gli emigranti che partivano dall’Italia settentrionale

Dalla Italia noi siamo partiti

Siamo partiti col nostro onore

Trentasei giorni di macchina e vapore,

e nella Merica noi siamo arriva’.

Merica, Merica, Merica,

cossa saràlo ‘sta Merica?

Merica, Merica, Merica,

un bel mazzolino di fior.

E alla Merica noi siamo arrivati

no’ abbiam trovato nè paglia e nè fieno

Abbiam dormito sul nudo terreno

come le bestie andiam riposar.

Merica, Merica, Merica,

cossa saràlo ‘sta Merica?

Merica, Merica, Merica,

un bel mazzolino di fior.

E la Merica l’è lunga e l’è larga,

l’è circondata dai monti e dai piani,

e con la industria dei nostri italiani

abbiam formato paesi e città.

Merica, Merica, Merica,

cossa saràlo ‘sta Merica?

Merica, Merica, Merica,

un bel mazzolino di fior.

Qui puoi ascoltare una delle tante versioni di questa canzone.

Glossario

Latifondo

Grande estensione di terreno appartenente a un unico proprietario, generalmente coltivato con sistemi poco produttivi. I latifondi erano diffusi soprattutto nell’Italia meridionale e nelle isole, sono scomparsi definitivamente negli anni Cinquanta del Novecento.

Glossario

Triveneto

Area corrispondente alle odierne regioni del Trentino, del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia.

Area corrispondente alle odierne regioni del Trentino, del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia.

Glossario

Mezzadria

Contratto agrario, diffuso soprattutto nell’Italia centrale, per cui il proprietario di un terreno si associa a un contadino (mezzadro), con tutta la sua famiglia, per la coltivazione di un podere; i prodotti ottenuti sono divisi in genere a metà. Dal 1964 è vietato stipulare contratti di mezzadria.

Chi sono

Chi sono Chi li convince

Chi li convince Cosa succede prima della partenza?

Cosa succede prima della partenza?  Dall’Italia alle Americhe

Dall’Italia alle Americhe  A parte qualche zona in Piemonte, Liguria, Lombardia, Toscana e nell’area di Napoli, il panorama economico dell’Italia è quello di un Paese poco sviluppato, dove la maggior parte degli abitanti è composta da contadini poveri e analfabeti e dove la mortalità infantile raggiunge il 20% (oggi è circa lo 0,3%).

A parte qualche zona in Piemonte, Liguria, Lombardia, Toscana e nell’area di Napoli, il panorama economico dell’Italia è quello di un Paese poco sviluppato, dove la maggior parte degli abitanti è composta da contadini poveri e analfabeti e dove la mortalità infantile raggiunge il 20% (oggi è circa lo 0,3%).