Nella Roma antica il trionfo era l'onore più alto concesso dal Senato ai condottieri vittoriosi: la cerimonia relativa consisteva in un grande corteo in cui dietro alle autorità, ai re vinti e ai trofei di guerra, procedeva un carro in cui prendeva posto il condottiero trionfatore incoronato d'alloro. Gli umanisti - e da loro ispirati, i pittori e i miniatori - riproposero il tema del trionfo, trasformandolo in allegoria relativa a valori morali e spirituali (Trionfo della Morte, di Amore, del Tempo, della Castità…). Con le fastose celebrazioni (dette appunto "fasti") delle corti rinascimentali il trionfo ritornò in parte ad assumere il suo significato originale: l'esaltazione di un personaggio reale.

|

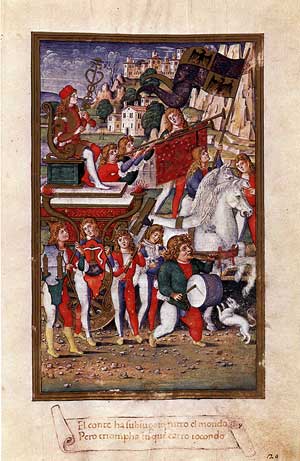

Massimiliano in Trionfo, Grammatica di Elio Donato,

Biblioteca Trivulziana, Milano.

Mentre lo stendardo dei Visconti-Sforza sventola allegramente, le fanfare annunciano il trionfo del giovane Conte di Pavia che regge il caducèo di Mercurio, simbolo degli studi classici.

|

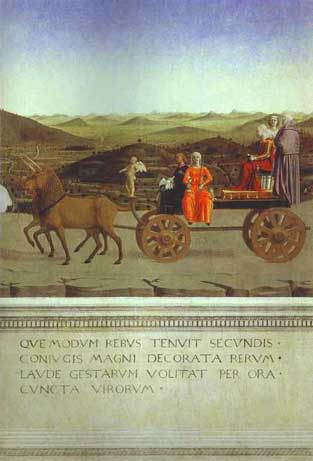

Piero della Francesca. Trionfo allegorico di Battista Sforza (Trionfo della Castità), retro del Ritratto di Federico da Montefeltro, 1472 ca. Galleria degli Uffizi, Firenze.

Nella storia dell'arte prende il nome di trionfo la visione spettacolare di un grande carro adornato guidato dal personaggio (mitico, allegorico o reale) che viene celebrato.

|