Le donne, in passato, non erano ammesse alle scuole d’arte a causa della presenza di modelli maschili né potevano fare apprendistato nelle botteghe artigiane (l’apprendista viveva nella bottega del maestro per anni), per cui ogni loro aspirazione artistica era repressa o ignorata. Certamente una fanciulla di classe agiata poteva prendere lezioni di danza, di musica e di disegno "di figura, di fiori, di paesaggio, d’ornato" ma soltanto per affinare le sue capacità sociali, cioè per arricchire la sua educazione di tutte quelle buone qualità necessarie - insieme alla ricca dote - a renderla un buon partito per il futuro sposo. Quindi era praticamente impossibile che una fanciulla potesse diventare un’artista affermata. Difficile perfino per coloro che l’insegnante lo potevano trovare in famiglia. Marietta Robusti (nata a Venezia nel 1554) detta "la Tintoretta" perché figlia primogenita del celebre pittore veneziano, poté infatti frequentare fin da bambina la bottega del padre solo vestendosi da maschio.

La presenza femminile nel mondo artistico iniziò a rendersi visibile proprio a partire dal XVI secolo, quando alcune pittrici riuscirono a farsi notare al di là della loro città, mentre solo un ristretto numero di loro si impose addirittura in ambito europeo.

A Firenze nel 1562 era sorta l'Accademia europea del Disegno, ma per trovarvi una presenza femminile degna di nota dobbiamo attendere il 1616, quando vi fu ammessa Artemisia Gentileschi, figlia - peraltro - del pittore Orazio.

Oltre alla ravennate Barbara Longhi, anche lei "figlia d‘arte" che si rivelò un’eccellente ritrattista di sante e Madonne nel piccolo formato, ebbe ampia notorietà Elisabetta Sirani, talento precocissimo della Scuola Bolognese del Seicento, che a soli diciassette anni era in grado di dirigere una scuola d'arte per fanciulle. In questo istituto laico Elisabetta insegnava le tecniche della pittura e dell’incisione coadiuvata dal padre Giovanni Andrea, anch’egli artista, che le faceva da amministratore. Elisabetta talvolta era costretta a lavorare in pubblico perché molti committenti non credevano che fosse lei a dipingere!

Nel nuovo genere pittorico - la natura morta - affermatosi innanzitutto nei Paesi Bassi, eccelsero invece le pittrici olandesi Clara Peeters, Maria Van Oosterwijck e soprattutto Rachel Ruysch che mise a frutto l’esperienza del suo "invisibile" lavoro fra le piante (aiutava il padre scienziato a sistemare la sua collezione di rarità animali e vegetali) specializzandosi in pittura di fiori.

La milanese Fede Galizia, figlia del miniatore Nunzio e dotata di eccezionale talento fu la maggiore interprete italiana di questo genere pittorico che non destava "chiacchiere" perché non necessitava né di modelli maschi né di garzoni e poteva essere praticato in solitudine.

Se il Settecento italiano vide l’incontrastato primato dalla veneziana Rosalba Carriera, che riuscì a formarsi come eccelsa ritrattista nell’ambiente lagunare senza avere grandi occasioni di viaggi di studio, sul finire del secolo la svizzera Angelica Kaufmann e la francese Marie-Guillemine Benoist ricevettero numerosi riconoscimenti accademici, anche se la prima destò scandalo per alcuni suoi disegni di nudi maschili ritratti dal vero e la seconda per essersi battuta per l’abolizione della schiavitù esponendo ritratti di persone di colore.

Se Élisabeth-Louise Vigée-Le Brun, nata a Parigi nel 1755 e considerata tra i migliori ritrattisti del suo tempo continuò a dipingere, malgrado le avversità familiari e una Rivoluzione che la costrinse all’esilio in Inghilterra, Maria Cosway, pittrice, cantante e musicista e membro dell’Accademia del Disegno, fu invece costretta a interrompere, dopo il matrimonio, le sue attività artistiche, in quanto giudicate inappropriate per una donna di elevato ceto sociale. Il marito Richard Cosway, infatti, oltre al canto le proibì anche di vendere i suoi dipinti. Maria riuscì però a proseguire la sua attività di educatrice - aveva fondato una casa di educazione per signorine prima a Lione e quindi a Lodi - e lei stessa, nel presentare gli obiettivi del suo collegio affermava che il suo intento era quello di formare buone madri di famiglia capaci di «educare la propria prole, e di fare nella società decorosa comparsa».

|

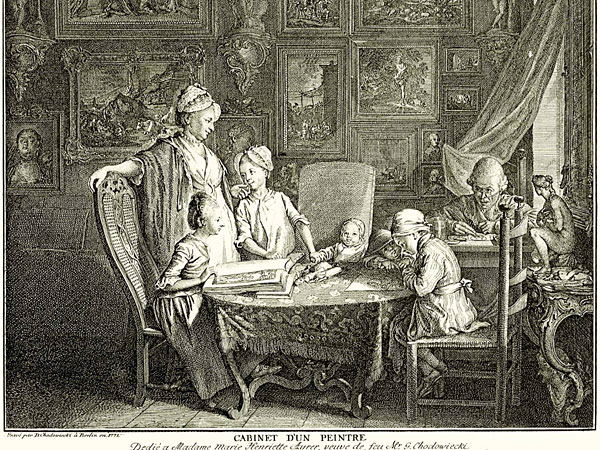

Daniel Nikolaus Chodowieci, stampa raffigurante Lo studio di un pittore (1771), coll.priv. Berlino.

Chodowiecki si autoritrae nel suo studio a Berlino, intento a preparare una acquaforte,

mentre alza lo sguardo sulla sua famiglia riunita. Può ritenersi soddisfatto: la moglie affettuosa

carezza la figlia maggiore, approvando il suo "far da mammina" all’ultimogenita; il maschietto più grande, intento

a disegnare un cavallo, sembra voler seguire le orme del padre, ammirato dal fratellino; l’altra bambina

sta sfogliando interessata un grande libro illustrato…

|

|