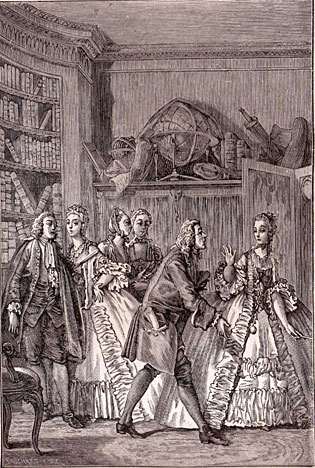

Incisione di Jean-Michel Moreau (1741 - 1814) che

raffigura una scena de Les femmes savantes,

Société française d'imprimerie et de librairie, Paris.

«Non si può stimare veramente istruita una persona che

non superi di molto la media. Una donna deve conoscere

a fondo la musica, il canto, il disegno, la danza e le lingue moderne, per meritare questo attributo; e oltre a tutto

ciò, deve avere un certo non so che nell'aspetto e

nell'andatura, nel tono di voce, nel modo di esprimersi

e di rivolgere la parola, altrimenti l'aggettivo sarà meritato soltanto per metà.» Da Orgoglio e Pregiudizio (1813) di Jane Austen, capitolo 8

|

Nata nel mondo classico come symposium, l’abitudine di radunarsi in case private o in locali specifici per conversare e discutere di problemi filosofici, scientifici, letterari o politici tornò in auge nel Rinascimento per proseguire ininterrottamente fino ai nostri giorni.

Ma dai suoi inizi fino al XVI secolo tali riunioni erano quasi esclusivamente maschili, dato che gli uomini erano i soli ad avere una istruzione adeguata.

Il "salotto"- come lo intendiamo oggi - nacque agli inizi del Seicento, in Francia, quando queste dotte riunioni iniziarono a spostarsi dalla corte alle dimore delle persone di alto rango, che vi vivevano con tutti i comfort dell’epoca. In pochi anni la moda dei salotti si diffuse nelle principali città europee. In questi ambienti "privati", le donne poterono partecipare alle conversazioni: prima come semplici uditrici, poi prendendovi parte fino a diventarne l’anima. Favorite dal loro rango o dalla loro posizione sociale, le appassionate animatrici di questi ritrovi - le salonnière - divennero punto di riferimento per gli intellettuali (musicisti, poeti, scienziati, letterati…) che li frequentavano. Diversamente dalle accademie, il salotto s’imperniava sulla figura centrale di una donna, la padrona di casa: sposata, qualche volta vedova o separata, mai nubile; elegante, intelligente e colta (anche se come donna non aveva ricevuto un’educazione approfondita), parlava in modo spigliato e spiritoso, aveva modi raffinati e conosceva le lingue europee. Le salonnière accoglievano indifferentemente rappresentanti maschili e femminili, nobili o borghesi purché colti; aprivano uno spazio di conversazione favorendo le relazioni fra gli ospiti; promuovevano giovani ingegni e potevano farli conoscere al pubblico. Fra Seicento e Settecento il salotto divenne così uno spazio importante per l’educazione femminile, dove - in antitesi al proprio ruolo familiare sottomesso e silente - una donna istruita poteva fare musica, discutere di filosofia, di letteratura o di scienza facendo domande e manifestando apertamente le proprie opinioni.

Un fenomeno direttamente collegato ai salotti nella Francia del XVII secolo fu quello del "preziosismo". A Parigi, uno dei circoli intellettuali più frequentati fu quello di Madeleine de Scudéry (1607–1701). Nelle sue riunioni settimanali i partecipanti disquisivano di letteratura, di eleganza, di etica, temi per i quali venivano composte operette, riflessioni, epigrammi e poesie, caratterizzate da un uso ricercato ed elaborato del linguaggio, costituito da metafore, iperboli, paradossi e altri "preziosi" artifici linguistici.

Accanto a questo tipo di conversazioni, venivano, però, affrontati anche argomenti di natura sociale come il diritto al divorzio, l’inumanità dei matrimoni combinati e l’opportunità di scegliersi liberamente il proprio partner.

|